Diese Luftaufnahme wohl aus dem Beginn der 1930er Jahre gibt einen guten Blick auf den eng bebauten Ortskern Gemündens, in der sich das „Hotel zur Post“ (rechts) und die mit Rundbogenfenstern versehene Synagoge befanden.[1] Die Synagoge lag zwischen der Katholischen Kirche (links) und der evangelischen Kirchen (rechts, hier nicht sichtbar). Das enge Zusammenleben zwischen Juden, Protestanten und Katholiken verlief in vielen Lebensbereichen relativ konfliktlos, in anderen jedoch war es problembehaftet, wie vor allem die neueren Studien zu Gemünden von Dr. Stephanie Schlesier zeigen [2].

Wenn auch die Ersterwähnung des Ortes Gemünden aus dem Jahre 1304 stammt, so gibt es bisher keine urkundlichen Belege, dass die Sponheimer oder Schmidtburger Herrscher schon im Hochmittelalter jüdischen Familien erlaubten sich im Ort anzusiedeln. Erst mit dem späten 17. Jh., insbesondere aber mit dem Gesuch des Samuel Moyses aus Sobernheim (1753) und des Elkan Meyer (1761) betreten wir gesicherten historischen Boden. Letzterer durfte sich als sog. Schutzjude des Freiherrn von Schmidtburg in Gemünden niederlassen, d.h.er musste für seine Familie Steuern und Abgaben für einen Schutz bezahlen, den es in der Realität nur selten gab. Es war die Zeit des entstehenden Landjudentums, die große Mehrheit lebte um 1800 auf dem Lande, in Dörfern und Marktstädten wie Kirchberg, Simmern oder Gemünden. Die Besetzung des linken Rheinufers, die Auflösung des Alten Deutschen Reiches (1806) und die freiheitlichen Gesetze der französischen Revolution bedeuteten den Beginn eines langen Prozesses hin zu einer Gleichberechtigung, die mit der vollen Gleichheit in der Weimarer Verfassung (1919) vollendet schien, aber schon 1933 wieder gewaltsam beendet wurde. Das Ende jüdischen Lebens kam dann mit den rassistischen Gesetzen und Verfolgungen, der Reichspogromnacht 1938 und der Deportation der letzten Juden in den Jahren 1942/43.

Lesen Sie hier weiter über die Geschichte der Juden in Gemünden und dem Hunsrück zur Zeit des Nationalsozialismus .

[1] Alemannia Judaica: https://www.alemannia-judaica.de/gemuenden_sim_synagoge.htm

Fotosammlung Morscheiser (etwas anderer Blickwinkel)

[2] Stephanie Schlesier, Jüdisches Leben auf dem Lande während der Emanzipation 1815-1880 (Manuskript, Magisterarbeit Universität Trier 2003). Dies., Bürger zweiter Klasse? Juden auf dem Land in Preußen, Lothringen und Luxemburg (Böhlau Verlag Köln, 2014. 600 Seiten, ISBN: 978-3-412-22362-5). Zum Volltext der Arbeit: Zur Studienarbeit von Dr. Stephanie Schlesier

[3] Peter Meyer, Stadtordnung der Burg Koppenstein, in: Hunsrücker Heimatkalender (1929), Neudruck 1999, S. 34 – 36. Das Original ist nicht mehr vorhanden, jedoch eine Abschrift aus dem Jahre 1389.

[4] W. Diener, Bürger und Einwohner von Gemünden bis 1800. Namen, Berufe, Schicksale, in: Hunsrücker Heimatblätter Nr. 37 (1976), S. 270 – 273.

[5] Zitiert bei Volker Boch, Die Verfolgung der Gemündener Juden durch den Nationalsozialismus (Facharbeit am Herzog – Johann – Gymnasium Simmern, 1995) S.2.

[6] Friedrich L. Kronenberger, Die jüdischen Vieh – und Pferdehändler im Birkenfelder Land und in Gemeinden des Hunsrücks (Schriftenreihe der Kreisvolkshochschule Birkenfeld, hrsg. v. P. Brandt, Bd. 8) S. 9.

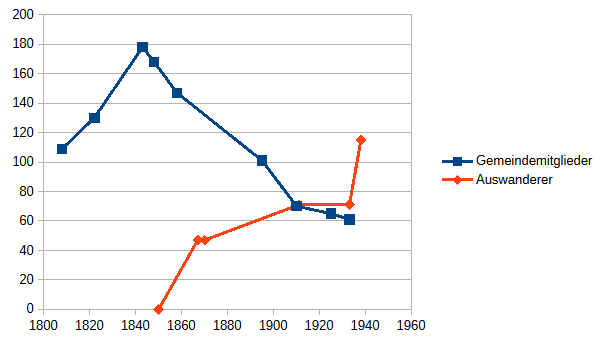

[7] Zahlen zusammengestellt nach V. Boch, Die Verfolgung der Gemündener Juden; Dokumentation, Bd. 5.

[8] Tabelle aus dem Englischen übersetzt, in: John Henry Richter, From the Rhineland to Wisconsin (Ann Arbor, Michigan 1990). Unveröffentlichtes Manuskript, Dokumentationszentrum Synagoge Laufersweiler, S. 34.

[9] Ebda., S. 48. Zu Einzelheiten über den Viehhandel siehe auch: Friedrich L. Kronenberger, Die jüdischen Vieh – und Pferdehändler im Birkenfelder Land und in Gemeinden des Hunsrücks.

[10] John Henry Richter, From the Rhineland to Wisconsin, S. 63f.

[11] Abraham Barkai, Aus dem Dorf nach Amerika: Jüdische Auswanderung 1820 – 1914, in: Jüdisches Leben, S. 109.

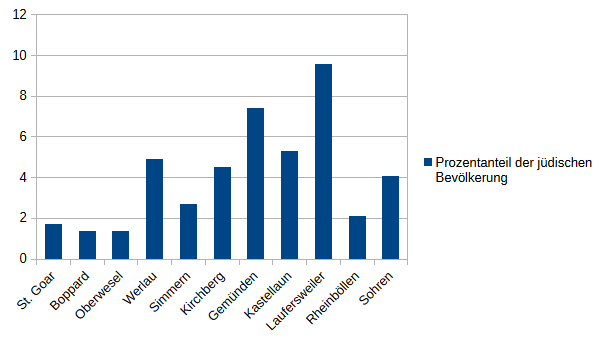

[12] Heimatführer der deutschen Landkreise, Landkreis Simmern, hrsg. v. Landratsamt Simmern (Stollfuß, Bonn 1967) S. 67.

[13] Carla Regge, Chronik der Verbandsgemeinde Kirchberg im Hunsrück 1789 – 1983 (Idar- Oberstein 1983) S. 63 – 68.

[14] J. H. Richter, From the Rhineland to Wisconsin, S. 56f. Frdl. Auskunft von Doris Wesner, Simmern.

[15] Abraham Barkai, Die Juden als sozio-ökonomische Minderheitsgruppe in der Weimarer Republik, in: W. Grab/J.H. Schoeps, Juden in der Weimarer Republik (Darmstadt 21998) S. 330f.

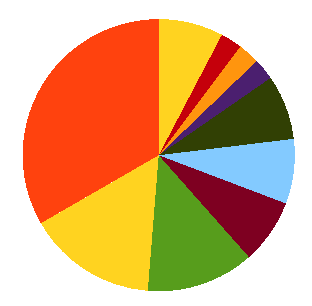

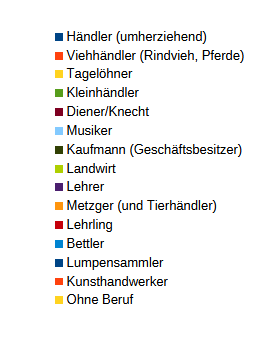

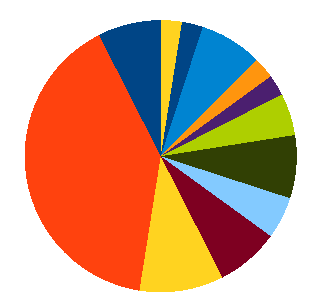

[16] Tabelle zusammengestellt nach: Dokumentation, Bd. 5, S. 144f.

[17] Erschien 1837 bis 1922. Die CV-Zeitung 1922-1938, „Ein unpartheiisches Organ für alles jüdische Interesse in Betreff von Politik, Religion, Literatur, Geschichte, Sprachkunde und Belletristik“. Themen waren v.a. die Emanzipation und in den letzten Jahren der Kampf gegen Antisemitismus: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/3225281

[18] „Jeschurun“ als auch „Der Israelit“ sind fast vollständig im Internet einsehbar: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/2932754 und: https://sammlungen.ub.uni-frankfurt.de/cm/periodical/titleinfo/2446951

[19] Dokumentation, Bd. 4, S. 124 – 127; 136 – 139.

[20] Ebda., S.136.

DIe unter napoléonischer Herrschaft geschaffenen Konsistorien waren halbstaatliche Institutionen, die zur regionalen Verwaltung der jüdischen Gemeinden und organisatorische Verbindung zu den staatlichen Behörden eingesetzt wurden. Das Konsistorium in Bonn, das bis 1810 in Koblenz verortet war verwaltete ein Gebiet von Reinbach und Bonn im Norden bis Bad Kreuznach, SobernheimIm und Kirn im Süden. Jahre 1847 wurden die im preußischen Rheinland gelegenen Konsistorien Bonn, Trier und Krefeld abgeschafft.