6. Die jüdische Schule

„Für Bildung braucht man keinen Koffer“

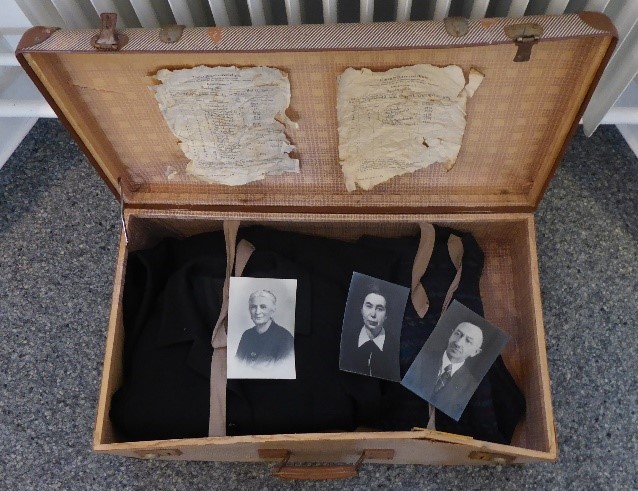

Historischer, aber nicht originaler Koffer mit Umzugsgutverzeichnis und Fotos seiner Familie des nach Uruguay geflohenen 17-jährigen Leo Grünewald aus Rheinböllen.

Historischer, aber nicht originaler Koffer mit Umzugsgutverzeichnis und Fotos seiner Familie des nach Uruguay geflohenen 17-jährigen Leo Grünewald aus Rheinböllen.

Diese Aussage eines Werlauer Juden macht die Problematik der jüdischen Bildung in einem christlichen Umfeld deutlich. Die immer wieder aufkommenden Verfolgungen, der latente Antijudaismus bzw. Antisemitismus und die flexiblere Lebensweise als Händler prägten das Leben und die Angst möglicherweise die Heimat verlassen zu müssen.

Das frühe Erlernen der Fremdsprache Hebräisch und das familiäre Streben nach einem Maximum an Bildung führten zu einem überproportionalen Anteil an akademischen Berufen in der Weimarer Republik, aber auch zu Hass auf deren Erfolge. Das traditionelle jüdische Streben nach Bildung beinhaltete vor allem die Kenntnisse in hebräischer Sprache und Religion. In den kleinsten jüdischen Gemeinden waren die meisten Familien auf sich alleine oder den angestellten Lehrer angewiesen, der Hausfrau fiel überwiegend die Aufgabe zu, religiöse Werte zu vermitteln. Einige engagierten Privatlehrer oder die jüdischen Gemeinden boten zumindest an einem Tag in der Woche - meist der Sonntag – Unterricht für ihre Kinder in der Synagoge oder im angeschlossenen Schulsaal an. In Gemünden existierte lange Zeit wegen der hohen Zahl an jüdischen Kindern eine eigene jüdische Elementarschule. Die Eltern hatten jedoch immer wieder bei den vielen Lehrerwechseln Sorge, dass ihre Kinder sich zu sehr von religiösen Riten entfernten. Rabbinische Kommissionen nach dem 1. Weltkrieg bestätigten dies in ihren Berichten. Die kulturelle Barbarei der Nationalsozialisten, menschenunwürdige Schikanen in den Schulen und das endgültige Schulbesuchsverbot für Kinder nach 1938 ließen viele Eltern vom Hunsrück in die Städte ziehen, damit ihre Kinder dort wenigstens eine Schule besuchen konnten.

Zwischen allen Stühlen - der jüdische Lehrer

Gustav Schellack hat am Beispiel des 19. Jh. herausgearbeitet, welche Probleme die Beschulung der jüdischen Kinder mit sich brachten. Fast alle Eltern waren darauf bedacht, dass ihre Kinder ein Mindestwissen über die jüdische Religion und die hebräische Sprache erwarben. Da sich kleine Gemeinden wie Gemünden keinen Rabbiner leisten konnten, verpflichteten sie Lehrer, die gleichzeitig auch den Dienst als Vorbeter/Vorsänger und Schächter übernehmen konnten oder griffen auf „Wanderlehrer“ zurück, die in mehreren Gemeinden tätig waren.[1] Für alle diese Funktionen brauchte man eine entsprechende Ausbildung. Es bewarben sich vielfach Lehrer, die in den deutschen Ostgebieten oder in dem noch bis 1918 besetzten Gebieten Polens (Russland/Österreich-Ungarn) eine Ausbildung durchlaufen hatten. Die Visitationsprotokolle der evangelischen Pfarrer stellten ihnen dann oftmals ein schlechtes Zeugnis aus, oftmals im Beherrschen der deutschen Sprache. Vergleicht man die Gehälter, die in Städten gezahlt wurden mit denen etwa in Gemünden, war eine Stelle auf dem Lande nicht lukrativ, doch bewarben sich viele, um ihrer prekären Lage zu entgehen. Gemünden versuchte Bewerber anzulocken mit möglichen zusätzlichen Einnahmequellen, Kostvergünstigungen oder Stellung von Brennmaterial.[2]

Entscheidend war auch, wo sie ihre Ausbildung genossen hatten. Manche kamen mit Reformideen auf ihre neue Stelle und gerieten so schnell in Konflikt mit den althergebrachten Traditionen in den kleinen Gemeinden, sodass viele Stellen nach weniger als einem Jahr wieder vakant blieben. Die Fluktuation war also enorm hoch. In Gemünden zählte man zu manchen Zeiten über 30 jüdische Kinder, die jedoch keinen Platz in den überfüllten christlichen Schulen erhielten. Das Bestreben eine eigene Elementarschule zu gründen, scheiterte oft an den Finanzen, denn kommunale oder staatliche Zuschüsse wurden nur in den seltensten Fällen gewährt. Alleine der Wunsch nach Mitfinanzierung von Brennholz oder Materialien für den Unterricht führte zu endlosen Konflikten mit dem Gemeinderat oder übergeordneten Behörden. Die Lebensgeschichte von Moses Amsterdam ist exemplarisch für all diese Schwierigkeiten. Trotz allem fand er allerdings sehr schnell in Gemünden die Partnerin für´s Leben: Helene Ochs.

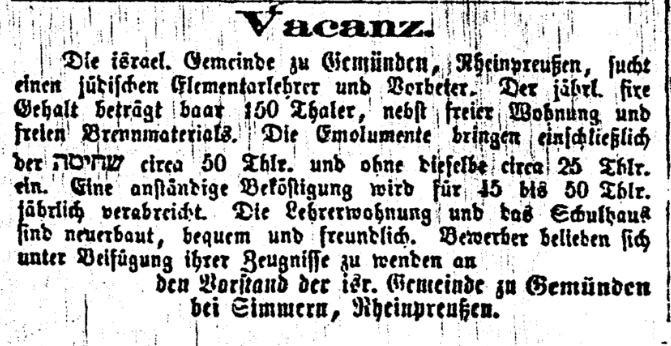

| Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 4. April 1861: |

"Vakanz. Die israelitische Gemeinde zu Gemünden, Rheinpreußen, sucht einen jüdischen Elementarlehrer und Vorbeter. Der jährliche fixe Gehalt beträgt bar 150 Thaler, nebst freier Wohnung und freien Brennmaterials. Die Emolumente bringen einschließlich der Schechita circa 50 Thaler und ohne dieselbe circa 25 Thaler ein. Eine anständige Beköstigung wird für 45 bis 50 Thaler jährlich verabreicht. die Lehrerwohnung und das Schulhaus sind neu erbaut, bequem und freundlich. Bewerber belieben sich unter Beifügung ihrer Zeugnisse zu wenden an den Vorstand der israelitischen Gemeinde zu Gemünden bei Simmern, Rheinpreußen."

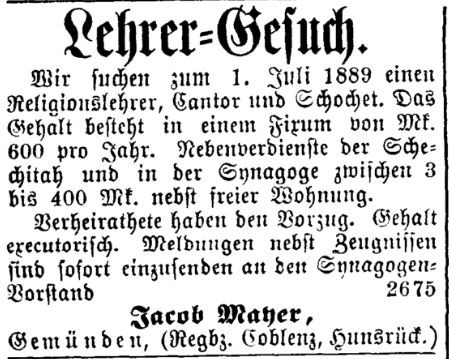

| Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 13. Mai 1889 |

"Lehrer-Gesuch.

Wir suchen zum 1. Juli 1889 einen Religionslehrer, Kantor und Schochet. Das Gehalt besteht in einem Fixum von Mark 600 pro Jahr. Nebenverdienste der Schechitah und in der Synagoge zwischen 3 bis 400 Mark nebst freier Wohnung.

Verheiratete haben den Vorzug. Gehalt exekutorisch. Meldungen nebst Zeugnissen sind sofort einzusenden an den Synagogenvorstand

Jacob Mayer, Gemünden (Regierungsbezirk Koblenz, Hunsrück)."

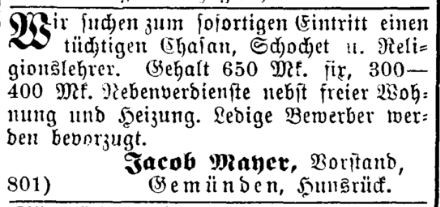

| Anzeige in der Zeitschrift "Der Israelit" vom 2. Februar 1893 |

"Wir suchen zum sofortigen Eintritt einen tüchtigen Chasan, Schochet und Religionslehrer. Gehalt 650 Mark fix, 300-400 Mark Nebenverdienste nebst freier Wohnung und Heizung. Ledige Bewerber werden bevorzugt.

Jacob Mayer, Vorstand, Gemünden, Hunsrück."

[1] Schechitah: Rituelles Schlachten, Schächten. Schochet: Schächter. Chasan: Vorbeter/Vorsänger. Emolumente: Nebeneinnahmen. Kantor: Vorsänger

[2] Recherchen weitgehend von Alemannia Judaica: